今回はパソコンを動かすのに欠かせないパーツの1つであるメモリ選びについてです。

例によって私個人の主観や偏見が多分に含まれていますので、その辺をご理解の上参考にして下されば幸いでございますよ。

Contents

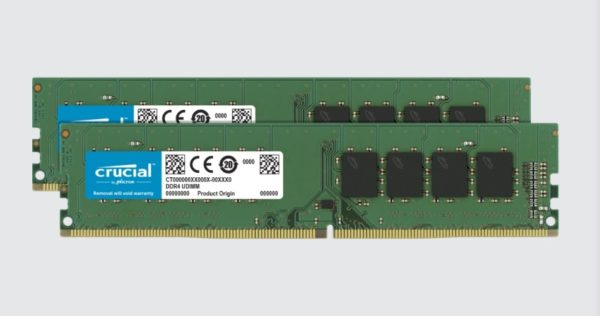

メモリの規格は現行2種類、「DDR4」と「DDR5」

2023年12月現在、メモリの規格は旧規格である「DDR4」と新規格である「DDR5」があり、移行期間の最中と言えます。

これからパソコンを組もうという方にとっては悩ましいところですが、ご自身の予算や目的に合わせて選んでいきましょう。

ちなみにちょっと前まで主流だった「DDR3」規格のメモリも売っていないこともないですが、DDR4よりさらに旧規格で処理性能が落ちるためこれを選ぶメリットはありません。

規格の違うメモリに互換性はなく、下図のように切り欠き位置に違いがあります。

現行2種類のうちどちらを選ぶのがいいのかという話ですが、当然ながら新規格であるDDR5のほうがDDR4に比べて性能は高いです。

なので並行している規格であっても新しい方がいいのは当然なんですが、段違いと言うほどでもないのが実際のところです。

そして2023年12月現在ではまだDDR4のほうが流通のメインで、価格もDDR4のほうが安く買える状況です。

実際に16GBのメモリ(8GB×2枚)を見てみると、DDR4はメイン価格帯が5,000円以下なのに対し、DDR5では5,000円弱の安いモデルもあるものの、メインの価格帯が7,000円ほどとなっています。

確かに先のことを考えると2,000円ちょっとの差であれば許容範囲かもしれません。

しかしメモリには規格間の互換性がないため、マザーボードも専用のものを買う必要があります。

そしてこのマザーボードもDDR4対応とDDR5対応のもので価格差が存在します。

具体的には、DDR4対応のマザーボードが9,000円程度から売られているのに対し、DDR5対応のマザーボードは12,000円程度からとなっています。

ですので、

- それほどの性能を求めていない。

- とにかく安く上げたい。

- PCは消耗品と割り切って長期の使用は考えていない。

ということであれば現状ではDDR4を選ぶといいと思います。

逆に、

- 性能こそ正義。

- 予算に余裕がある。

- 増設も視野に入れていて長期使用が前提。

といった場合は少し割高ではありますがDDR5を選ぶのがいいかもしれません。

ご自身がどのパターンに当てはまるか考えた上で最適な規格を選ぶといいでしょう。

ただし、すでにマザーボードを買ってしまった、またはマザーボードを決め打ちしていて他のマザーを使いたくない、などの事情がある場合はそのマザーボードに合わせた規格しか選択肢がありませんのでその点はご注意くださいね。

多分…。

インターフェースは「DIMM」を選べばOK。

「SO-DIMM」はノート用なので間違えないように!

これは表題のとおりです。

メモリを買う時に商品を絞っていくと大体「DIMM」と「SO-DIMM」の2種類と遭遇します。

DIMMは普通のデスクトップ用で、自作PCを組む方は通常こちらを使います。

一方のSO-DIMMはノート用で、横の長さがだいぶ短くなっています。

間違えてSO-DIMMを買ってしまうとマザーボードに挿せないという悲劇に見舞われてしまいますので、ここはしっかり確認して「DIMM」を選ぶようにしましょうね。

メモリは完成予定のPC性能に応じた容量が必要。

メモリはパソコンにおける処理スペースみたいなイメージです。

たくさんの処理を行うのにそのスペースが小さくては重くなったり最悪止まってしまったりします。

逆に処理に対してスペースが大きすぎるのはただの無駄です。

ですのでPC完成後にやりたいことをある程度想定してメモリを選ぶことが大事です。

メモリの1枚あたりの容量は小さい方から1GB→2GB→4GB→8GB…と倍々で増えていきます。

実際に何GB必要になるかについては一概には言えませんが大体の目安としては

- 遅くても動けばいい。Windows11?何それ?→ 4GB

- 大した作業はしないしある程度スムーズに動けばOK → 8GB

- そこそこ重い作業やゲームなどもやる → 16GB

- 高画質ゲームもやる、動画もバリバリ編集する → 32GB以上

といったイメージです。

これ以下になってくるとOSを動かすためのメモリでいっぱいいっぱいになってしまうため、4GB未満というのはおすすめできません。

できれば8GB以上のメモリは積みたいところです。

一方、容量が大きくなればお値段も上がっていきますので、それほど処理性能を必要としないのにバカでかい容量のメモリを積むのはお金の無駄です。

8GBと16GBのメモリを挿して合計24GBといったことも可能ですが、最初から24GBにする意味は特にありません。

最初は8GBでスタートし、物足りなくなってあとから16GBを増設して24GBにする分にはDDR4メモリであれば何の問題もありません(DDR5は増設非推奨※後述します)。

ただ、新しいWindowsが出るたびにOSのシステムがメモリのリソースを大きく食うようになっているため、長く使うことを考えているのであれば思い切って16GBスタートという選択肢もありかもしれません。

あとはメモリを選んでいる段階の人は使うCPUを決めていることが多いでしょうからCPUの性能からメモリ容量を決めていくのもありかと思います。

- Celeron、Athlon → 4GB~8GB

- Core i3、i5、Ryzen3、5 → 8GB~16GB

- Core i7、Ryzen7 → 16GB~

こちらも一概には言えませんが、ざっくりと上記のような感じで選んでいいと思います。

もしメモリ容量が足りなくなってもメモリの増設は比較的簡単で、メモリスロットに空きがあれば追加のメモリを買ってきて挿すだけでOKです(DDR4の場合)。

ですのでDDR4メモリの場合は最初から大きい容量で決め打ちせずとも、とりあえず必要そうな容量で先に組んでしまってもそう困ることはないと思います。

メモリ容量の価格帯としては、DDR4で

- 8GB → 3,000円程度~

- 16GB → 4,000円程度~

- 32GB → 8,000円程度~

- 64GB → 17,000円程度~

といった感じになっています(2023年12月現在、2枚組で買った場合)。

DDR5メモリの増設について追記

記事内では「増設は簡単」と説明していますが、DDR5メモリに関しては増設が非推奨となっています。

これはDDR5規格から搭載された電源管理用回路に起因するのですが、この回路の仕様が異なるメモリを同時使用すると「最悪ほかのパーツまで故障する」可能性があるんだそうです。

たとえ同一メーカーのメモリであってもロットが違うと回路の仕様が異なることがあるため、最初から2枚組になっているメモリ以外の使用は避けたほうがいいです。

なのでDDR5メモリで自作を考えている方は先々増設することは選択肢から外し、

- 最初から余裕を持って組む。

- 不足を感じてから大容量のメモリに差し換える。

の2択で組む必要があります。

また別件ではありますが、同一仕様でも4枚組で動かすと動作スペックが低下するという現象が起こっています。

なのでDDR5メモリは「実質2枚組一択」となっている点にもご注意ください。

値段も概ね倍々になっていますが、8GBよりは16~32GBのほうが少し割安になっているようですね。

ただパソコンのスペックを無視して無理に容量を増やすと出費がかさむだけで性能を遊ばせるだけになるのでご注意くださいね。

無理してやるほどではないが2枚組だと少し性能が上がる。

いきなり何のことやらよくわからないと思いますが、メモリスロットに余裕があるのであればやっておいたほうがいい小技的なものを記しておきます。

例えば8GBのメモリを積んでPCを組むとした場合、8GBのメモリ1枚を挿すよりも、特定の条件下で4GBのメモリを2枚挿したほうが処理性能が少し上がります。

これを「デュアルチャネル」と呼びます。

3枚でやるトリプルチャネルとか4枚でやるクアッドチャネルとかもあるようですが一般的ではないので無視して構いません。

デュアルチャネルを行うための特定の条件とは、

- 2枚のメモリは同じ容量のものを使用する。

- 決まったメモリスロットに挿す。

の2つです。

4GBのメモリと8GBのメモリでは処理速度増加の恩恵は受けられないということですね。

周波数帯域は一致していなくても低い方に合わせて動作はするようです。

このあと少し説明しますね。

まあメモリ自体を買う時に2枚組で売られている商品も多く、価格も倍容量1枚と同程度ですので、デュアルチャネルをやろうと考えているのであれば2枚組のメモリを選んで買うといいでしょう。

挿すメモリスロットについてですが、メモリスロットが4つあるマザーボードの場合は大抵「1番と3番」、「2番と4番」のようにペアのメモリを1つ空けて挿すようにすれば作動します。

メモリスロットが色分けされていたりすることも多いので見るとわかるようになっています。

ただ、デュアルチャネルはメモリの処理速度を劇的に向上させるものではなく、あくまでも気持ち速くなる程度です。

そのため、メモリスロットの空きが少ない場合などは無理してデュアルチャネルを行う必要はありません。

メモリスロットが2つしかないマザーボードを購入予定で、後々メモリの増設を視野に入れているのであれば無理してデュアルチャネルをせずに倍容量のメモリ1枚で組むほうが賢明だと思います。

あくまでも「デュアルチャネルはオマケ」程度の認識でいたほうが精神衛生上いいですよ。

スポンサーリンク

商品名に記載されている周波数はほぼ気にしなくてOK。

メモリの容量が同じだからといって、性能が全く一緒というわけではありません。

商品名に含まれていたりする4桁もしくは5桁の数字は、そのメモリの「クロック周波数=メモリの性能」を表しています。

例えばこちらの商品、

「F4-3600」やら「PC4-28800」やらの記載がありますね。

この数字が大きいほどメモリの性能が高いのですが、

正直体感できるほどの差はありません。

限界までメモリ容量を積んでなお性能を求める人には意味があるかもしれませんが、普通の人がこの数字を追い求めることにあまり意味はないと言っていいでしょう。

クロック周波数を気にするくらいならメモリ容量を上げたほうが圧倒的に有意義です。

現時点では同じくらいの価格だったら数字の大きい方を選ぶくらいの感覚でいいと思います。

ヒートシンクは飾りです。「見た目が好きならご自由に」程度。

メモリには端子がむき出しになっているタイプと、冷却機能を備えたヒートシンクつきのタイプがあります。

また、後付でヒートシンクを単体で買って取り付けることも可能です。

しかし、ヒートシンクの意味は通常ほとんどありません。

というのも、メモリは普通に使っている限りCPUやGPUのように冷却が必要なほど発熱するパーツではないんですね。

熱くなっていないものをわざわざ冷やす必要もありませんのでヒートシンク付きのメモリをあえて選ぶメリットはありません。

むしろ立派なヒートシンクが付いていると他のパーツに干渉して邪魔になることもあるくらいです。

ですのでヒートシンク付きを選ぶ理由があるとすれば、

- デザインがちょっとオシャレに見える。

- むき出しの中身に直接触らずに済む。

くらいのものでしょうか。

簡素なヒートシンクであれば干渉はしないでしょうから、オシャレ感覚でヒートシンク付きを選んでみてもいいかもしれません。

ただしそこにこだわることのメリットはないものと考えてください。

スポンサーリンク

初めての自作PC、メモリの選び方まとめ。

- インターフェースは横長の「DIMM」を選ぶ。

- 合計メモリ容量はPCスペックに合ったものを。

- ローエンドなら4~8GB

- ミドルエンドなら8~16GB

- ハイエンドなら32GB~

- あとから増設は可能なので最初から無理しなくてOK。

- デュアルチャネルで少しだけ性能向上。

- メモリスロットに余裕があれば2枚組で買うと簡単にデュアルチャネル可能。

- 余裕がなければ無理してやる必要なし。

- デュアルチャネル利用時はマザーボードに挿す場所は1つ空けて挿す。

- クロック周波数の数字はほぼ気にしなくてOK。

- クロックを気にするなら容量を気にしたほうが幸せ。

- ヒートシンクに特に意味はないので敢えて選ぶ必要はなし。

こんなところでしょうか。

メモリはそれほど気をつける点は多くありません。

昔はパーツの相性問題などがあり、ちゃんと組んでも動かないという悲劇もありました。

しかし最近では相性問題はほとんど起こらなくなりましたので、あまり気負わず容量だけ気にして選べば問題ないと思いますよ。

安さとロマンを求めるなら勝負してもいいけどね…。

選ぶのが面倒という方のためにとりあえず当たり障りのないメモリを容量ごとに上げておきますのでよろしければどうぞ。

- ローエンド向け

| メーカー | A-DATA |

|---|---|

| 容量 | 8GB(4GB×2枚) |

| 規格・周波数 | DDR4-2666(PC4-21300) |

| ヒートシンク | なし |

| 価格 | 3,200円程度 |

- ミドルレンジ向け

| メーカー | G.Skill |

|---|---|

| 容量 | 16GB(8GB×2枚) |

| 規格・周波数 | DDR4-2666(PC4-21300) |

| ヒートシンク | なし |

| 価格 | 4,700円程度 |

| メーカー | CFD |

|---|---|

| 容量 | 16GB(8GB×2枚) |

| 規格・周波数 | DDR5-4800(PC5-38400) |

| ヒートシンク | なし |

| 価格 | 6,600円程度 |

- ハイエンド向け

| メーカー | A-DATA |

|---|---|

| 容量 | 32GB(16GB×2枚) |

| 規格・周波数 | DDR4-3200 (PC4-25600) |

| ヒートシンク | なし |

| 価格 | 9,000円程度 |

| メーカー | Silicon Power |

|---|---|

| 容量 | 64GB(32GB×2枚) |

| 規格・周波数 | DDR4-3200 (PC4-25600) |

| ヒートシンク | なし |

| 価格 | 18,000円程度 |

| メーカー | CFD |

|---|---|

| 容量 | 32GB(16GB×2枚) |

| 規格・周波数 | DDR5-4800(PC5-38400) |

| ヒートシンク | なし |

| 価格 | 12,000円程度 |

| メーカー | crucial |

|---|---|

| 容量 | 64GB(32GB×2枚) |

| 規格・周波数 | DDR5-5600(PC5-44800) |

| ヒートシンク | なし |

| 価格 | 25,000円程度 |

以上です!