自作PCを組むに際して、一番難解で迷うのがマザーボードと言っても過言ではありません。

今回は初めて組む方向けにマザーボードの選び方を説明していきます。

例によって初心者の方、特に初めて自作PCを組む方向けに書いていますので難しいことは極力省いています。

そのため細かいところをツッコむのはなしの方向でお願いしますね。

あと、個人的な趣向や偏見も多分に含まれていますのでその辺を差し引いてご判断くださいね。

Contents

マザーボードは各パーツの統括部門なので一番難解。くじけないで!

パソコンの構造上、マザーボードは他のほぼすべてのパーツとつながっています。

そのため各パーツと規格を合わせていかないと完成しません。

自作PCを考えてもマザーボードで訳がわからなくなって挫折する人も多いでしょう。

マザーボードは一発で決めようと思っても覚えることが多すぎて無理です。

ですのでポイントを決めて少しずつ製品を絞っていくのが王道です。

絞るポイントをざっと挙げていくと、

- 大きさ(フォームファクター)

- ソケット型

- チップセット

- 拡張性

などがあります。

「拡張性」は自作PCを組む上でよく出てくる単語の割にぼやっとしていてよくわからないかもしれませんが、簡単に言うと「あとから欲しくなった機能を追加できる伸びしろ」みたいなものと思ってください。

決めることが多いと言ってもパソコンのパーツ規格は数が決まっています。

ですので諦めずに1つずつ地道に規格を絞っていけばちゃんと決定できますから諦めずに至高の1台を見つけましょうね!

まずマザーボードを選ぶ前に決めておかなければいけないことがあります。

それは、

- どのサイズのPCを組むか

- CPU

- オプションで積みたいもの(グラボなど)があるかどうか

あたりです。

CPUはマザーボードを選び始める前に決めておいたほうがいいです。

というかCPUを決めておかないと選びようもないというのが実情です。

もしCPUを決めあぐねているという方は下の記事をご参照ください。

大きさについては、この時点でケースを確定させている必要はありませんが、どのサイズのケースで組むかだけはある程度決めておきましょう。

大きいサイズのマザーボードを決め打ちしてしまい、あとになってやっぱり小さめのケースで組むとなると選び直しになってしまいますので…。

オプションについては、あとから積む可能性のあるものに合った差込口を搭載しているかどうか、ということです。

あとからグラフィックカードが欲しくなってもマザーボードに差込口がなければどうしようもありませんので、ここもぼんやりでいいので考えておきましょうね。

それでは各ポイントを1つずつ見ていきましょう。

マザーボードの大きさはPCケースのサイズで決める。

大体「ATX」か「micro ATX」の二択。

マザーボードの大きさにはいくつか種類があります。

- ATX

- micro-ATX

初めて自作PCを組む方は上記2つを覚えておけば問題ないでしょう。

他には小型PC向けの「mini-ITX」や、サーバー向けで大型の「Extended-ATX」などいろいろありますが、初めての方は特に選択肢に入れる必要はありません。

もしこの先「どうしても手のひらサイズのPCを組みたい」という時が来たら思い出せばいいと思います。

ATXはミドルタワー以上の大きさのケースを想定したやや大きいサイズのマザーボードで、標準規格が305mm×244mmとなっています。

一部ミニタワーでも取り付けられたりしますが、基本的にミドルタワーやフルタワーに搭載するものと思ってください。

かさばる分拡張性に優れていて、あとから機能を追加したいと思ったときには大体のものを足すことができます。

マザーボード市場では1番人気と言われていますよ。

そしてもう一つのmicro-ATXはミニタワー以下のPCケースを想定していますが、ミドルタワーでもmicro-ATX用のネジ穴がついていることが多いのでミドルタワーのPCケースにこちらを載せている人もいます。

標準規格は244mm×244mmと正方形になっています。

こちらはATXに比べて小さい分拡張性に劣りますが、普通にグラボなどのオプションを増やす程度であれば対応している製品がほとんどです。

拡張性に劣る分少し安く、マザーボード市場では2番人気です。

その他の規格については初めて組む人にとってはほぼ選択肢に上がってくることはないと思いますので思い切って省きます。

- ミドルタワーで組むならATXだがmicro-ATXでも割と可。

- ミニタワーもしくはスリム型で組むのであればmicro-ATX一択。

ミドルタワーでmicro-ATXは一見無駄なような気もしますが、スペースが増える分取り回しが楽になったり冷却性が良くなったりと地味なメリットもありますので選択肢に入れるのも悪くないと思いますよ。

ただし、積みたいオプションに対してスロットがギリギリの場合、グラフィックカードがスロットに干渉して積めないというパターンもあるのでいろいろ積みたい方は注意しましょう。

スポンサーリンク

載せるCPUでマザーボードを絞る。

これは間違えると大変なので慎重に!

大きさが決まったら次は使用するCPUでソケット型が決まるので、そのソケット型で製品を絞っていきます。

「ソケット型」といきなり言われてもピンとこないかもしれませんが、簡単に言うとCPUの設置面の形のことです。

外国の電化製品が日本のコンセントには挿し込めないのと同様に、ソケット型が異なるとCPUをマザーボードに装着することができません。

間違えると完成しなくなりますが、それほど種類が多いわけではないので抑えるところを抑えておけばOKです。

ソケット型は大きく分けてIntel製CPUかAMD製CPUかで大体絞れてしまいます。

それぞれどのソケット型を使えばいいのかについて説明していきますよ。

Intel製CPUのソケット型は主に「LGA1700」

使用するCPUがIntel製の商品の場合、現在だと多くの方は第12~13世代CoreシリーズからCPUを選ぶと思いますので、これに対応するソケット型は基本的に「LGA1700」の1種類です。

CPUの型番で言うとCore i◯ 12XXXもしくは13XXXが12~13世代にあたります。

その他のソケット型は古いCPU対応ですのでこれからCPUを買うという方は無視して構いません。

AMD製CPUのソケット型は「AM4」または「AM5」

AMD製のソケット型2023年4月現在過渡期となっており旧型の「AM4」と新型の「AM5」の2種類が流通しています。

型番でいうと、Ryzen◯ 4XXXまたは5XXXが旧規格のAM4、Ryzen◯ 7XXXが新規格のAM5です。

少し前までは新型のAM5に対応するマザーボードの種類が少なく価格も高かったのですが、最近になって種類も増えて価格もこなれ始めてきました(完全にこなれたわけではないです)。

過渡期の現在では、とにかく今CPUを安く上げたい方は旧型のAM4、先のことを考えるのであればコストに目を瞑って新型のAM5を買うといいでしょう。

チップセットの種類で絞る。

いくつかあるけど初心者が選ぶべきものはだいたい決まってるよ!

そもそもチップセットって何ぞ?

さて、マザーボードをチップセットで選ぶと言われてもわけがわからないかもしれませんのでチップセットとは何かをごく簡単に説明しておきます。

チップセットはパソコンの演算装置であるCPUとその他の周辺機器をつなぐ役目を担う装置と思っていただければいいと思います。

CPUと周辺機器ではいろいろ異なる部分があり、その仲介役を担うのがチップセットです。

ですのでマザーボードには必ずチップセットが搭載されており、そのチップセットの種類によってできることやできないことが決まってくるわけですね。

要はいろいろできるチップセットとそうでないチップセットがそれぞれあり、当然ながらいろいろできるチップセットを搭載しているマザーボードは値段が高くなります。

ですので自分に必要な機能を把握してからチップセットを決めてマザーボードを絞るというのが無駄のない選び方になるわけですね。

とは言っても正直な話、一度に流通するチップセットは何十種類もあるわけではありませんし、ましてや初めてPCを組む初心者が選ぶべきチップセットというのはある程度限られています。

各パターンに分けて簡単に説明していきますのであまり難しく考えずにお読みくださいね。

Intel製のCPUの場合、迷ったら「B760」で特に問題なし。

Intel製のCPUに対応したチップセットの中で現在主流なのは、

- Z790 → 全部乗せ。CPUオーバークロック対応。高い。

- H770 → B760より拡張性に優れる。後から色々増設したいならこれ。

- B760 → 拡張性は低いが価格は安い。こだわりがないならこれでいいかも。

といったところです。

H770がメインストリームと言われていますが、価格が2万円台からと結構高いです。

B760との違いはPCIレーンの搭載数など拡張性が主なので、増設を予定していないのであれば半額くらいで買えるB760でも問題はなさそうな気がします(主観)。

初めて組む方が選ぶとすれば「B760」にしておけば問題ないかと思います。

Z790だけの機能としてCPUのオーバークロックがありますが、どうしてもオーバークロックしたいという方でなければ特にこれを選ぶ意味はありません。

オーバークロックとはCPUの性能を引き上げる機能で、CPUのクロック周波数を限界を超えて引き出すことができます。

パソコンの性能が上がるので、ハイエンドのCPUを載せて更に上を目指す場合には有効かもしれませんが、ミドルレンジのCPUでオーバークロックを行う意味は個人的にあまりないと考えています。

高負荷で寿命縮まりそうですし…。

ですのでハイエンドCPUでどうしても限界を超えたいという方以外にはZ790は高いだけですのでおすすめする理由はありません。

初めての自作であれば、よほどこだわりがあるわけでなければB760でいいだろうというのが私の見解です。

ちなみにこのチップセット名は商品名に記載されていることがほとんどですので、商品名をよく確認して買うことをおすすめします。

AMD製は旧規格AM4か新規格AM5かでチップセットが異なるよ。

AMD製のCPUを搭載する場合は少し注意が必要です。

というのも、現在AMD製CPUは規格の過渡期にあり、ソケット型が旧規格「AM4」と新規格「AM5」が流通しているからです。

もちろんこれから組む場合は新規格AM5のほうが性能がいいのですが、2023年5月の段階ではまだまだAM4のほうが安価で組めるので悩ましいところです。

なのでここでは一応新旧規格両方に触れていきますね。

AM4の選定。そのうち消えゆく旧規格だけど安さは魅力。

まず安い旧規格のAM4は、Ryzen4000番台と5000番台のAMD製CPUに対応しています。

こちらに対応するチップセットは主に以下の3つ、

- X570 → 拡張性モリモリのハイスペック。お値段もハイプライス。

- B550 → コストパフォーマンス重視。

- A520 → コスト重視。

これらの違いは主に拡張性と思ってもらって構いません。

具体的にはグラフィックボードやM2.SSDを挿すのに必要なPCIeレーン数やUSBの口数などが違います。

多いに越したことはないのですが、多くなった分価格も上がってしまうのでそのへんはシビアに考えて判断していきましょう。

PCIeレーン合計数

- X570 → 36

- B550 → 30

- A520 → 26

USB合計数

- X570 → 16

- B550 → 14

- A520 → 13

それ以外だとA520はSLI非対応という違いはありますが、グラフィックボード2枚挿しを考えている方以外は特に気にしなくていいかと思います。

他はX570以外はRyzen2000番台に対応していないというのもありますが、これからCPUを買う方のほとんどは5000番台以降のRyzenを買うでしょうからこちらもあまり気にしなくていいでしょう。

ではどれを選ぶかという話になった場合、一番高性能なのはもちろんX570ですがこちらは2023年5月現在で概ね25,000円くらいからとなっており、他の2種類と比べてかなり高くなっています。

ですので初めての自作であれば8,000円からのA520もしくは12,000円程度のB550で充分なのではないかなと思います。

特に大掛かりな増設を考えていないのであればA320、何かしらの増設を考えているなら価格差の少ないB550を買ってもいいのかなと思いますね。

新規格AM5の選定。

一方の新規格AM5は、Ryzenシリーズ7000番台のAMD製CPUに対応しています。

こちらに対応するチップセットは主に以下の5つ、

- X670E → 拡張性モリモリのハイスペック。グラボ用PCIe5.0対応。

- X670 → グラボ用PCIe5.0には対応していないが拡張性が高い。

- B650E → グラボ用PCIe5.0対応。ミドルスペック。

- B650 → グラボ用PCIe5.0非対応。ミドルスペック。

- A620 → グラボ用PCIe5.0非対応。廉価版

基本的にXシリーズが拡張性が高いのは同じですが、こちらは末尾に「E」がついているモデルがあります。

末尾Eモデルの方が後に出されたシリーズで、こちらはグラフィックボード用のPCIレーンが新世代のPCIe5.0に対応しています。

現行のPCIeは4.0が主流ですがいずれ5.0に置き換わっていくことが予想されますので、最新のPCIe5.0対応のハイスペックなグラフィックボードを載せたいという方はEモデルを買うのがいいでしょう。

PCIe5.0の普及を待てばラインナップが増えて価格もまだ下がりそうな気がしますしね。

Intel製CPUを買う予定の場合

- オーバークロックをしたいなら「Z790」

- オーバークロックは要らないけど拡張性が欲しいなら「H770」

- 特にこだわりがなければ「B760」

AMD製CPU 5000番台以前のRyzenシリーズを買う予定の場合

- 最新規格のPCIe4.0が必要なら「X570」

- 拡張性と価格のバランスを重視するなら「B550」

- こだわりがなく安く上げたいなら「A520」

AMD製CPU 7000番台のRyzenシリーズを買う予定の場合

- 拡張性モリモリでPCIe5.0も欲しいなら「X670E」

- とりあえずPCIe5.0を押さえておきたいなら「B650E」

- PCIe4.0で問題なければ「B650」

- コスト重視なら「A620」

チップセット名はマザーボードの商品名に書かれているのでよく確認しましょう。

スポンサーリンク

マザーボードを拡張性で絞り込むのには何を見たらいいのか問題。

自作PC界隈では「拡張性」の一言で片付けられてしまいがちですが、具体的には何を足していくのか初心者の方にはいまいちピンとこないかと思います。

マザーボードに挿すものは、PCを組む際に必要なメモリの他に、

- グラフィックカード

- サウンドカード

- TVチューナー

- SSD(M.2)

- キャプチャーボード

などがあります。

他にもいろいろありますがまあこれらを覚えておけば充分かと思います。

これらを足したい(または最初からつけたい)場合にマザーボードに付ける場所がなければどうしようもありません。

ですのでこれらを挿す取付口(「スロット」と呼ばれます)がマザーボードに搭載されているかどうか、いくつ搭載されているかを確認して用途にあったマザーボードに絞っていく必要があります。

というわけで拡張性の肝となるスロットを絡めて絞るポイントを説明していきますよ。

メモリを挿す「メモリスロット」は4つ搭載のものが地味におすすめ。

まずはPCを動かすのに必須となるメモリのスロットの話です。

現在のメモリ規格は主流が「DDR4」となっていますが、「DDR5」への過渡期となっており、早晩DDR5が主流になっていくでしょう。

ではDDR5のモデルを買えばいいのかというと単純にそういうわけでもなく、まだDDR5モデルのマザーボードは価格が落ち着いていない状況で割高感は否めません。

また、旧規格DDR4モデルは過渡期で売り切りたいという思惑から価格が下がり気味なので、予算に限りのある我々一般ユーザーにとっては悩ましいところです。

尚、上で述べたAM4ソケットのマザーボードは旧規格にあたるため、DDR5には基本的に対応しておらず、ほとんどすべての商品がDDR4モデルとなっています。

なのでコスト重視で組む場合には「AM4・500番台チップセット・DDR4」の組み合わせで完結しますのでこの組み合わせに頭を悩ませることはないでしょう。

メモリを買うときにDDR5を買ってしまわないようにだけ注意してくださいね。

そして必要になるスロット数ですが、現在は同じ性能のメモリを2つ挿して相互作用で速度を上げる「デュアルチャネル」という方式が一般的になっています。

例えば4GBのメモリを2枚挿すと合計8GBとなりますが、8GBのメモリを1枚だけ挿すより処理速度が少し速くなるんですね。

そのため、メモリは2枚組で売られていることが多いですし、特にこだわりがなければ2枚組を買うことをおすすめします。

そして2枚組でメモリを買った場合、まず最初に組む段階では必要なメモリスロットは2つとなりますね。

そしてその後メモリの増強を考えた場合はどうでしょう。

例えば当初は4GB×2枚の8GB構成で組み、あとから少し物足りなくなって8GB×2枚を買い足したとします。

メモリスロットが2つしかない場合は当然ながら最初の4GBメモリ2枚を取り外して付け替えることになります。

そうすると付け替え後のメモリは16GBとなり、最初の2枚は使いようがなくなってしまいます。

一方、メモリスロットが4つあるマザーボードを選んだ場合、使っていない2つのメモリスロットは空いています。

ここに8GB×2枚のメモリを増設すればメモリの処理能力は24GBとなり、付け替えよりもスペックが上がることになりますね。

もし16GBもあれば充分ということであれば、メモリスロットが4つあれば買い足すメモリが4GB×2で済んでしまいますから増設のコストが浮きます。

最初に挿したメモリを活用できるという点でメモリスロットは4つあると地味に嬉しいので、「メモリスロットのスペースいらないから小さくしたい!」とか「メモリスロットいらないから他のスロットがもっと欲しい!」などのこだわりがなければ4スロットのものを選ぶといいですよ。

グラフィックカードを挿す「PCI-express×16」1個?2個?

CPU内臓のGPUを使わずにグラフィックカードを追加したい場合、当然ながらグラフィックカードを挿すスロットが必要になってきます。

現行のグラフィックカードはほとんどの商品が「PCI-express×16」での接続となっていますが、大抵のマザーボードには最低1つはこのスロットが搭載されています。

これが2つあってマザーボードがSLIなどに対応していればグラフィックカード2枚挿しの超ゲーミングPCを組むことが可能になるわけですね。

ただし最近ではあまりグラフィックカードを複数枚使う運用自体が衰退しています。

なのでPCIe×16スロットについては、どうしても複数枚のグラボを挿したいということでなければ1つあれば充分でしょう。

一応PCIe×16に挿す用のSSDなんかもあるようですが、あまり一般的ではないので無視していいでしょう。

ただ最近はPCIe×1が1個くらいしかなく、かわりにPCIe×16を3本搭載していたりするマザーボードもあります。

その場合はPCIe×16をPCIe×1の代用としてカウントしても差し支えありません(注意点はありますが…)。

その辺については下で少し触れますね。

いろいろ挿せる「PCI-express×1」は積む予定の数より少し多めに。

サウンドカードやTVチューナーなどのオプションを積みたい時に使う「PCI-express(×1)」スロットは大抵のマザーボードには1つは搭載されています。

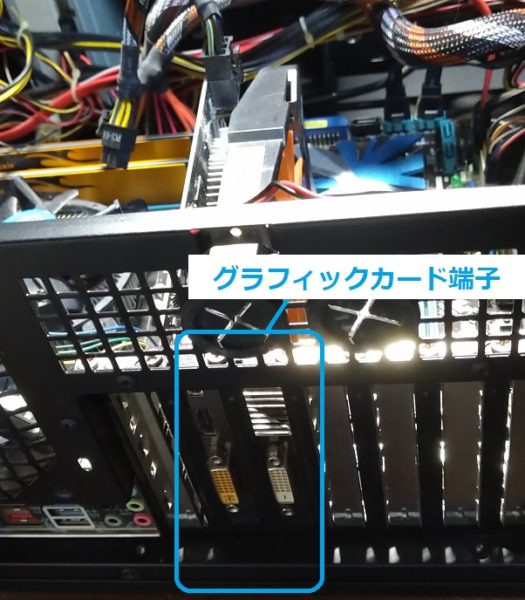

しかし、グラフィックカードを積もうとする場合には気をつけなければいけない点が1つあります。

上でも少し触れましたが、そこそこのグラフィックカードになるとそれ自体に冷却用のファンが付いており、その分厚みが増します。

するとどうなるのかと言うと、グラフィックカードのファン部分がPCI-expressのスロットを塞いでしまい、グラフィックカードに覆われた部分のスロットは使えなくなります。

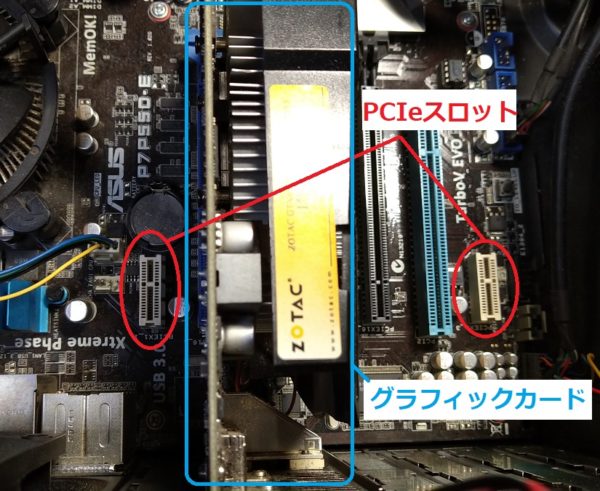

上の写真の白い差込口がPCI-express×1スロットです。

グラフィックカードはPCI-express×16がスロットに挿してある状態ですね。

水色のスロットは旧規格のPCIスロットですが今はほぼ使わないので無視してください。

写真ではパッと見2つのPCI-express×1スロットがあるように見えますが、実はこのマザーボードには3つのPCI-express×1スロットが搭載されています。

残りの1つはグラフィックカードの下に埋まってしまっているんですね。

写真でいうとZOTACロゴの陰あたりにあります。

この埋まったスロットはもう何も挿すことができません。

このように、本来搭載されているPCI-expressスロットもグラフィックカードを挿すことで使えなくなってしまいますので、積もうと思っているオプションが2つならなるべく3つ以上のPCI-express×1スロットが搭載されているマザーボードを選びましょう。

このPCI-express×1スロットの搭載数だとやはり大きいサイズのATXに分があります。

多くのATXマザーボードがPCI-express×1スロットを3つも4つも搭載しているのに対し、micro-ATXマザーボードは大抵1つか2つしか搭載されていません。

これは物理的な大きさが影響していますので、オプションをいくつも積みたいという方はATXタイプのマザーボードを選ぶのがいいでしょう。

ただ上でも少し触れましたが、最近はPCIe×1の数を減らし、その代用としてPCIe×16を多めに積んでいるマザーボードも増えているようです。

その場合はグラボを挿したあとの余ったPCIe×16ソケットをPCIe×1の数としてカウントしても構いません(多分)。

マザーボードによってはPCI-express×16スロットが2つ使用されている場合に片方がPCI-express×8扱いとなって処理速度が大幅に落ちてしまうことがあります。

その場合はグラフィックカードを挿すソケットをしっかり確認しましょう。

どこにグラフィックカードを挿せばいいかなどは各商品の説明書などに書いてありますので組む前に捨ててしまわないようにご注意ください。

SSDは専用の「M.2」スロットが必要。まあ1個か2個あれば充分。

データを保存するストレージには「SSD」と「HDD」があります。

HDDは容量あたりの単価が安いですが、データの転送速度がSSDに比べてだいぶ遅いです。

ですので最近はシステムを入れるストレージをSSDにすることが多くなっています。

ストレージは元来Serial-ATA(SATA)という端子からケーブルで繋いでいました。

しかしSSDのスピードが進化するにつれ、SATAではSSDのスピードを活かせないということでPCI-expressでデータ転送する「M.2」なる規格が主流になっています。

M.2で接続するSSDは中身がむき出しで、マザーボードのM.2端子に引っ掛けてネジで固定します。

細かい作業で取り付けが若干面倒ではありますが、速度も速くコンパクトなため割とおすすめです。

ですのでSSDをM.2で接続することを考えている方はM.2スロットが搭載されているマザーボードで絞り込みましょう。

- メモリは2枚組で挿すことが多い。

- 増設時に備えてメモリスロットは4つあると嬉しい。

- グラフィックカード用のPCI-express×16は特殊な場合を除いて1つで充分。

- グラフィックカードはPCI-express×1スロットを塞いでしまうことがあるのでPCI-express×1スロットは必要数より少し多めが吉。

- SSDを使うならM.2スロットが1つあると嬉しい。

スポンサーリンク

その他の絞り込み方。参考程度にどうぞ。

メーカーは有名どころにしておけば問題なし。

マザーボードを製造しているメーカーはいくつかあります。

有名どころだと、

- ASUS

- GIGABYTE

- ASRock

- MSI

- BIOSTAR

- SUPERMICRO

あたりでしょうか。

この辺を選んでおけば問題ないと思います。

というか絞り込んでいったら大体上のメーカーのどれかにあたります。

他のメーカーだと高級マザーボードメーカーだったりして価格が高いので結局選択肢から外れてしまいます。

まあ極端に安い商品とかでなければ問題ないので、特にこだわりがなければメーカーで絞る必要はないでしょう。

ちなみにパソコンを起動した時に画面に出るロゴはマザーボードメーカーのロゴが出るようになっていることが多いです。

我が家のパソコンはASUS製のマザーボードなので起動時に「ASUS」ロゴがデカデカと表示されるため、友達に

と、わけのわからない疑問を持たれたことがあります。

内蔵GPUを使う場合はインターフェースも少し気にしよう。

グラフィックカードを挿す場合は特に気にする必要はありませんが、CPUに内蔵されているグラフィック機能を使用する場合、モニターへの出力端子はマザーボードに搭載されています。

大体HDMIが1つはついているので古いモニターを使うのでなければ特に問題ないとは思います。

しかし古めのモニターを使う場合はちょっと注意が必要です。

昔はD-SUB端子(青いやつ)が主流だったのですが、最近のマザーボード(グラボもですが)にはD-SUB端子がついていないことが多いです。

D-SUBついてる商品は最近あまり見かけないですからね…。

もしモニターとマザーボードが合わない場合は変換ケーブルや変換コネクタを使って無理やりくっつけることができますが、その分の出費は覚悟しましょう。

スポンサーリンク

初めての自作PC、マザーボードの選び方まとめ

CPUに続きマザーボードも長くなってしまいましたが、まとめるとこんな感じです。

- 先にCPUを決める。→ソケット型とチップセットの選択幅が狭まる。

- ケースの大きさはある程度決めておく。→ フォームファクターが決まる。

- 積みたいオプションを大体決めておく。→必要なスロット数が決まる。

- チップセットに迷ったらI、ntel製CPUなら「B760」、AMD製CPUなら「B550」とか「B650」あたりが無難。

- メモリスロットは4つあると便利。

- グラボを積むならPCI-express×16が1つ必要。

- 拡張性の肝になるPCI-express×1は、積みたいオプションの数より少し多めに用意されているものにする。

- SSDを積むならM.2ソケットが必要。

上の順序で絞っていけば後悔することなくPCが組み上がるんじゃないかと思います。

ぶっちゃけた話、パソコンパーツを扱うお店の店員さんを捕まえて根掘り葉掘り聞くのが一番手っ取り早いです。

「近くにパーツショップなんかないよ!全部ネットだネット!」という方は、「価格コム」の「絞り込み条件を一括追加」で絞っていくと割と簡単に決められるかと思います。

https://kakaku.com/pc/motherboard/

絞り込むのが面倒な方は下にCPU別で絞ったものを挙げておきますので良かったらどうぞ。

・Intel製CPU(第12~13世代)対応マザーボード

| フォームファクタ | ATX |

|---|---|

| チップセット | B760 |

| メモリスロット | 4本 DDR5 |

| PCI-express×16 | 2本 |

| PCI-express×1 | 2本 |

| M.2スロット | 3本 |

| 価格帯 | 27,000円程度 |

| フォームファクタ | micro-ATX |

|---|---|

| チップセット | B760 DDR5 |

| メモリスロット | 4本 |

| PCI-express×16 | 3本 |

| PCI-express×1 | 1本 |

| M.2スロット | 1本 |

| 価格帯 | 22,000円程度 |

・AMD製CPU5000番台対応AM4マザーボード

| フォームファクタ | ATX |

|---|---|

| チップセット | B550 |

| メモリスロット | 4本 DDR4 |

| PCI-express×16 | 2本 |

| PCI-express×1 | 2本 |

| M.2スロット | 2本 |

| 価格帯 | 14,000円程度 |

| フォームファクタ | micro-ATX |

|---|---|

| チップセット | B550 |

| メモリスロット | 4本 DDR4 |

| PCI-express×16 | 1本 |

| PCI-express×1 | 2本 |

| M.2スロット | 2本 |

| 価格帯 | 13,000円程度 |

・AMD製CPU7000番台対応AM5マザーボード

| フォームファクタ | ATX |

|---|---|

| チップセット | X670E |

| メモリスロット | 4本 DDR5 |

| PCI-express×16 | 2本 |

| PCI-express×4 | 1本 |

| M.2スロット | 4本 |

| 価格帯 | 40,000円程度 |

| フォームファクタ | ATX |

|---|---|

| チップセット | B650 |

| メモリスロット | 4本 |

| PCI-express×16 | 16本 |

| PCI-express×1 | 0本 |

| M.2スロット | 2本 |

| 価格帯 | 25,000円程度 |

| フォームファクタ | micro-ATX |

|---|---|

| チップセット | B650 |

| メモリスロット | 4本 |

| PCI-express×16 | 3本 |

| PCI-express×1 | 0本 |

| M.2スロット | 1本 |

| 価格帯 | 25,000円程度 |

CPUに続き今回も長くなりましたが以上です!