FP3級タックス分野解説の続きです。

前回までで所得の種類についての各論を終えました。

今回はそれぞれの所得を算出した後に行う「損益通算」「繰越控除」「所得控除」について解説していきますので参考になれば幸いでございますよ。

赤字の所得を黒字から差し引く「損益通算」。

所得の種類の項でもちょこちょこ出てきましたが、「損益通算」についてまずは解説していきます。

損益通算は、赤字になった所得を黒字になった所得から差し引く作業のことです。

特に総合課税の場合は黒字の所得だけを足して税額を算出すると、全然儲かっていないのに税金だけは莫大に取られるということが起こりうるので、そんな可哀想な状態を防ぐために行われると思っていただければOKです。

しかし赤字であれば何でもかんでも差し引けるというものではなく、「損益通算が可能な所得」と「損益通算ができない所得」に分かれます。

よく「ふじさんじょう(富士山上)」というゴロで覚えさせられるのですが、これは

- 不動産所得(ふ)

- 事業所得(じ)

- 山林所得(さん)

- 譲渡所得(じょう)

の頭文字を取ったものです。

具体的には上の4つの所得が赤字になったとき、黒字となっている他の所得と相殺して課税所得金額を圧縮できるんですね。

一方、雑所得や一時所得などは赤字になっても相殺することはできません。

引かれる側となる黒字の所得には総合課税のどの所得も該当しますので、「損益通算が可能な所得」というのは「赤字になったら引ける所得」として覚えておきましょう。

「ふじさんじょう」だけど「じょう」はごく一部。

ここで注意しなければいけない点が一つあり、「損益通算が認められる譲渡所得はごく一部に限られる」という点に注意して下さい。

一応、譲渡所得は建前上は「原則損益通算が可能」とされてはいますが、例外が多すぎて可能な譲渡所得は「居住用不動産の譲渡損失」くらいに限られてしまいます。

損益通算ができない譲渡所得

- 生活に必要でない一定の資産

→生活に必要な資産はそもそも非課税で損益通算もできないのでまるっと不可 - 居住用ではない不動産(別荘や賃貸物件など)

- 株式等

居住用不動産以外はほとんど上の例外に当てはまってしまうため、損益通算ができる譲渡所得は現時点では「居住用不動産の譲渡損」だけ覚えておけばOKです。

厳密には「上場株式等の譲渡損失」は「分離課税を選択した配当所得」や「一部の利子所得」との損益通算が認められますが、まあ覚えなくていいと思います。

不動産所得の損益通算の例外。

そしてもう一つ、不動産所得が赤字になったときの損益通算にも例外が存在します。

それが、

土地の取得のための借入金利子は損益通算の対象外

というものです。

不動産賃貸経営をするにあたって借り入れを行う人も多く存在します。

通常借入金利子は不動産所得の必要経費として計上できますが、その結果赤字になったときには「土地取得のための借入金利子」に該当する金額を損益通算の対象から除外しなければいけません。

例えば、

- 給与所得 400万円

- 不動産所得 ▲150万円(土地取得のための借入金利子 20万円)

上記のケースでの課税総所得金額を求める場合を考えてみます。

不動産所得の赤字は▲150万円ですが、その赤字のうち土地取得のための借入金利子が20万円ありますので、損益通算できる不動産所得の金額は

150万円 – 20万円 = 130万円

となり、給与所得と通算すると、

400万円 – 130万円 = 270万円

という答えになるわけですね。

ここで勘違いしてはいけない点が2つあります。

- 損益通算ができないだけで「不動産所得の必要経費自体には該当する」。

- 損益通算できないのは土地だけで「建物」取得のための借入金利子は損益通算可能。

ぼんやり覚えているとこの2つで引っかかってしまうのでご注意くださいね。

当年の利子が土地取得のものなのか建物取得のためのものなのかわからない場合は、取得のための当初借入金額でで按分することになります。

- 土地の借入金額 1500万円

- 建物の借入金額 1000万円

- 借入金利子(総額) 60万円

- 取得費は全額借入金で用立てた

この場合だと、

60万円 × (1500万円/2500万円) = 36万円

が土地取得のための借入金利子となるのでこの金額を損益通算から除外します。

借入金額と取得価額が同額のときには上記のようにそのまま全額を按分すればOKです。

ちなみに手持ちの現金から頭金を入れて「借入金額<取得価額」となる場合は、頭金をすべて土地取得に当て、借入金は建物優先で配分することができます。

例を出すと、

- 土地の価格 1500万円

- 建物の価格 1000万円

- 借入金額 2000万円(500万円は現金で用意)

- 借入金利子(総額) 60万円

こんなパターンです。

この場合は、手持ちの現金500万円を土地に使い、土地の残額1000万円と建物1000万円を借入金で賄ったものとして計算します。

なので前提条件は以下のように置き換えます。

- 土地取得のための借入金 1000万円(土地価格1500万円-頭金500万円)

- 建物取得のための借入金 1000万円

- 借入金額 2000万円

- 借入金利子 60万円

これを計算すると、

60万円 × (1000万円/2000万円) = 30万円

となり、30万円を損益通算から除外します。

これも「納税者有利の原則」の生き残りと言えるかもしれませんね。

スポンサーリンク

3年繰り越せる損失の繰越控除。

赤字絡みの所得圧縮についてもう一つ解説します。

赤字が出てマイナスになってしまった場合、確定申告をすることでその赤字が解消されるかもしくは3年の間所得から差し引くことができる「損失の繰越控除」というシステムが存在します。

この繰越控除が認められるのは、

- 上場株式等の譲渡損失

- 雑損失

の2種類を覚えておけばいいかと思います。

それぞれ解説していきますね。

尚、損失を出した年を含めて繰越が消えるか繰越残がゼロになるまで毎年確定申告が必要になります。

途中で申告を怠ると繰越控除は適用できなくなりますので、損失を出したらしっかり確定申告をすることをおすすめしますよ。

分離課税の中で行う「上場株式等の譲渡損の繰越控除」。

まず、「上場株式等の譲渡損にかかる繰越控除」についてですが、こちらは証券会社等を通して売買した譲渡所得のマイナスを繰り越せるというものです。

株式等の譲渡所得は分離課税ですのでここでのプラマイは分離課税の中で行われ、他の所得との通算は行われません。

また、同じ譲渡所得同士でも他のカテゴリ(不動産やその他の譲渡所得)との内部通算もありません。

話を繰越控除に戻します。例えば、

- 2024年 ▲200万円

- 2025年 +40万円

- 2026年 +20万円

- 2027年 +50万円

- 2028年 +80万円

※その他の所得については考慮しない。

株の売買損益が上の感じの場合について考えてみます。

まず初年度である2024年ですが、この年に200万円の損失を出していますので当然200万円の譲渡損となります。

続く2025年は40万円の利益が出ていますが、前年から繰り越したマイナス200万円がありますのでさらに翌年に差額160万円のマイナスを繰り越し(1年)、この年にはこの譲渡所得に対する所得税はかかりません。

そして2026年には20万円の利益が出ています。

こちらも前年までの繰越である160万円の赤字と相殺して差額140万円が翌年に繰り越され(2年)、こちらについても所得税はかかりません。

2027年も同様に利益50万円と繰り越した赤字140万円を相殺してこの年も所得税はかかりません(3年)。

しかし、繰越控除は3年なので差額の90万円は期限切れとなり2028年には繰り越せず、利益80万円に対して所得税が課せられます。

繰越控除についてはこんな感じの問題が出ることが多いようです。

雑損失 → 災害・盗難などの被害損失のこと。

繰越控除ができるもう1つの損失は「雑損失」です。

雑損失とは「災害・盗難などによって被った損失」のことです。

雑所得のマイナスのことではありませんので、混同しないようにご注意下さい。

尚、間違えやすいものとして「詐欺」「恐喝」「紛失」については雑損失にはなりませんので正誤問題などで間違えないように注意してくださいね。

損失の繰越控除については以上です。

スポンサーリンク

色々覚えることの多い「所得控除」。

所得税額を計算するにあたり、それぞれの所得が出た後に所得金額から差し引くことのできる控除を「所得控除」といいます。

所得控除は特に総合課税において、税率をかける直前に差し引くことになります。

税額控除についてはまた別の記事で解説するよ。

所得控除には様々な種類があり、大きく分けると

- 人的控除

- 物的控除

の2つに大別されます。

人がいることで得られるのが人的控除、状況や物によって得られるのが物的控除です。

それぞれ見ていきますね。

人的控除1.金持ち以外はだいたい受けられる「基礎控除」。

まずは所得を得た人本人に対して受けることができる「基礎控除」についてです。

こちらは基本58万円を所得から差し引くことができます。

2024年まではほとんどの人が48万円の控除を受けることができたのですが、2025年のいわゆる103万円の壁問題のゴタゴタを経て、2025年から大きく変わりました。

新旧の基礎控除要件は以下のとおりです。

| 合計所得金額 | 2024年まで | 2025年以降 |

| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 |

| 132万円超336万円以下 | 88万円 | |

| 336万円超489万円以下 | 68万円 | |

| 489万円超665万円以下 | 63万円 | |

| 665万円超2350万円以下 | 58万円 | |

| 2350万円超2400万円以下 | 48万円 | |

| 2400万円超2450万円以下 | 32万円 | 32万円 |

| 2450万円超2500万円以下 | 16万円 | 16万円 |

| 2500万円超 | なし | なし |

※オレンジ色の部分は時限措置で、2027年以降は58万円に一本化される予定です。

試験のときにはおそらく上の表が与えられますのでそれに当てはめて計算しておけばOKです。

ただし、2025年5月までに試験を受けた場合、旧制度での計算が必要な場合があります。

その場合は48万円の部分の表が与えられない可能性もありますのでご注意下さい。

一応この記事では旧制度にも少し触れながら2025年以降の新制度を軸として進めていきますよ。

人的控除2.「配偶者控除」と「配偶者特別控除」。

基礎控除は自分の控除でしたが、ここからは「家族の分の控除」となります。

その中でも収入の少ない配偶者がいる人に適用されるのが「配偶者控除」です。

配偶者控除が受けられる条件は「配偶者の所得が58万円以下(2024年までは48万円以下)」の人です。

これは配偶者がパートに出て少し稼ぐくらいの人を想定しています。

配偶者自身の基礎控除58万円と給与所得控除の下限である65万円を足すと123万円になりますよね。

配偶者の給料がこれ以下に収まる人が受けられるのが配偶者控除ということですね。

俗に言う「103万円の壁」というのは、2024年までの給与上限が「基礎控除48万円+給与所得控除55万円」の合計103万円だったためです。

2025年の改正を受けて壁は123万円に変更されました。

壁の話は試験には直接関係ありませんが頭の片隅にでも入れておくといいでしょう。

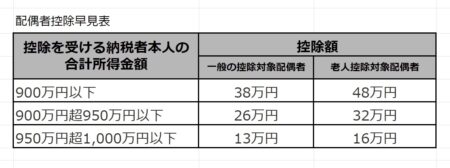

配偶者控除の控除金額は上限で38万円、ただし配偶者の年齢が70歳以上(※老人控除対象配偶者といいます)の場合は10万円プラスされ48万円が上限となります。

- 配偶者控除を受けるためには配偶者の所得が58万円以下。

- 控除額上限は基本38万円。

- 配偶者が70歳以上であれば+10万円で48万円。

38と48と58が混在してややこしいのでしっかり区別して覚えましょう。

そして配偶者控除の金額については、配偶者ではなく控除を受ける本人の所得によって変わってきます。

本人(配偶者ではない)の所得が900万円以下であれば上限の38万円(配偶者の年齢が70歳以上であれば+10万円)で段階的に金額が下がっていきますが、1000万円を超えてしまうと配偶者の所得がいくら低くても配偶者控除を受けることはできません。

配偶者控除は配偶者がほとんど稼いでいないことが前提なので、控除金額は配偶者ではなく「納税者本人の所得で変わる」ことに注意して下さい。

でも配偶者の所得の方は58万円超えたら急に控除がなくなるのか?

確かに配偶者控除は配偶者の所得が58万円を超えるとゼロになります。

しかし、収入を計算して働いた結果ちょっとだけ58万円を超えてしまった場合、急に税額が跳ね上がるのは少しかわいそうです。

そこである種救済のような形で用意されているのが「配偶者特別控除」です。

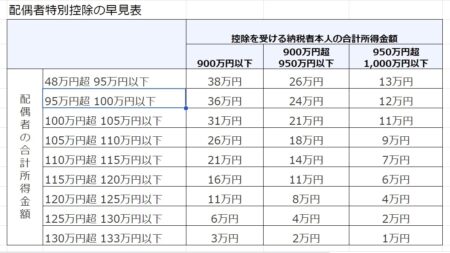

配偶者特別控除は、配偶者の所得が58万円を超えてしまった配偶者を持つ人が受けられる控除で、配偶者の所得に応じて金額が決められます。

つまり、58万円を超えていきなりゼロにならないよう段階的に控除が減っていく仕組みになっているわけですね。

また、配偶者控除と同様、納税者本人の所得が高くなると控除金額は削られていき、1000万円を超えるとこちらもゼロ円になります。

※すみません2025年以降の表が間に合わなかったので旧制度の表のままです。

配偶者特別控除の金額は「本人と配偶者の所得金額によって変わる」ことに注意して下さい。

そして本人と配偶者の所得金額が低い場合であっても、その配偶者が「青色事業専従者」である場合は配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできません。

青色事業専従者

納税者は原則として生計を一にする家族や親族へ支払った給与を経費にすることはできません。

しかし、青色申告を行っている人に限ってはその家族親族へ支払った給与などを必要経費として計上することができ、その給与を受け取っている家族親族を青色事業専従者といいます。

青色申告を受けるにはいくつかの条件があり、青色事業専従者にも様々な条件がありますが、ここではぼんやりと「給料が経費に認められる家族や親族」と思っていていただければOKです。

人的控除3.養う人の属性で色々ある「扶養控除」。

次は配偶者以外に養っている家族や親族がいる場合に適用される「扶養控除」です。

こちらの対象者は、本人と生計を一にする一定条件下の親族です。

まあ主に適用されるのは子供ですね。

扶養控除の金額のベースは配偶者控除と同じ38万円ですが、被扶養者の属性によってプラスがついたりしてかなりややこしい上に覚えなくてはいけないのでご注意下さい。

これも配偶者控除等と同様、2025年から引き上げられています。

まず、ベース金額の38万円が控除される扶養控除対象者は

その年の12月31日時点での年齢が16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満の親族

となっています。

途中で途切れてるし16歳未満入ってないしわけわかんない。

途切れている19歳以上23歳未満については、一番お金がかかる大学生を想定した「特定扶養親族」という扱いになり、25万円増額され63万円の控除が受けられます。

ちなみに昔は16歳未満についても38万円の控除が認められていましたが、子ども手当の創設により扶養控除対象から外されました。

次に70歳以上についてですが、こちらは「老人扶養親族」と言われ、10万円プラスされ48万円の控除が受けられます。

さらに老人扶養親族には「同居老親等」という区分があり、老人扶養親族が納税者本人と同居しているとさらに10万円プラスされ合計58万円の控除になります。

ちなみに扶養控除に関しては納税者本人や配偶者の所得制限はありません。

2025年から新設される「特定親族特別控除(仮称)」について

103万円の壁でゴタついていた中に「大学生の働き控え」という問題がありました。

それを受けて2025年から新設されたのが「特定親族特別控除(仮称)」です。

大学生にあたる19歳以上23歳未満の扶養親族を持つ納税者は、被扶養者(主に大学生の子供)の所得が58万円以下(2024年までは48万円以下)だと63万円の控除が受けられる一方、それを少しでも超えてしまうと控除がゼロになってしまいます。

なので大学生がバイトしたくてもあまりできないという問題がありました。

そこで被扶養者の所得58万円を超えてしまっても、納税者(主に親)の控除が消えないように創設されたのがこのシステムです。

被扶養者の所得が58万円を超えると特定扶養親族としての扶養からは外れるのですが、代わりに特定親族特別控除(仮称)を受けることである程度までは控除を維持できることになります。

こちらは被扶養者の所得が123万円(給与収入で150万円)までは63万円の控除を受けることができ、以降所得が増えるにつれて段階的に控除が減っていく仕組みになっています。

もしかすると6月以降の試験で出題されるかもしれませんので一応軽く覚えておいたほうがいいでしょう。

所得金額の段階については表が与えられますのでここでは割愛します。

試験でなく実用での注意点としては、子どもが150万円までは63万円の控除が消えないので税制的には結構稼げるようにはなります。

しかし社会保険の扶養に入るための要件は「給与収入130万円以下」ですので、130万円を超えると学生本人に社会保険加入の義務が発生し、社会保険料の支払いで結局手取りが減ってしまう点には注意が必要です。

嫌々やってるのが丸わかりです。

人的控除4.「障害者控除」。

次は、本人または配偶者、扶養親族が障碍者の場合に受けられる「障害者控除」についてです。

通常の障害者控除は27万円、特別障害者控除が40万円となっています。

特別障害者控除は、同居であれば控除額70万円に増額されます。

特別障害者とは、1級または2級の障碍を持つ人を指します。

深堀りはしませんが金額は覚えておきましょう。

人的控除5.「ひとり親控除」。

「ひとり親控除」は子育て中のひとり親が適用を受けることができます。

その条件は具体的に、

- 納税者本人の所得が500万円以下。

- 同一生計で総所得金額が58万円以下(2024年までは48万円以下)の子供がいる。

- 事実婚の関係にある人がいない。

の3つで、これらすべての条件を満たす人が受けられることになります。

控除額は35万円です。

ひとり親控除の条件はAnd条件ですのですべてを満たして受けられると覚えておいて下さい。

人的控除6.女性だけが受けられる「寡婦控除」。

「寡婦控除」は離婚した女性を想定した所得控除です。

ですのでいくら条件に当てはまっても男性が受けることはできません。

受けられる具体的な条件は、

- 離婚後に再婚しておらず、扶養親族を持つ所得金額500万円以下の女性。

- 夫と死別して再婚しておらず、所得金額が500万円以下の女性。

このどちらかを満たしていれば寡婦控除を受けることができます。

控除額は27万円です。

寡婦控除についてはOR条件なのでどちらかに当てはまっていれば受けることができます。

ひとり親控除の条件と混同しないようにご注意下さい。

人的控除7.頑張る学生のための「勤労学生控除」。

人的控除の最後は、働きながら学ぶ苦労人のための「勤労学生控除」です。

字面そのまんまですが、学校に通いながらバイトをする苦学生が納税者本人となるケースを想定しています。

苦学生を子に持つ親ではないことにご注意下さい。学生本人です。

控除額は27万円で、「所得金額が75万円以下の学生」が受けることができます。

ちなみにこの所得金額75万円というのは、給与所得控除前の給与収入で言うと130万円になります。

この130万円というのは、社会保険の扶養に入れる上限収入と同じ金額です。

つまり、「社会保険の扶養から外れない範囲であれば非課税で働けますよ」ということになります。

まさに苦学生のための制度に見えてきますね(見えてるだけですが)。

人的控除は以上で、次からは物的控除について解説します。

スポンサーリンク

物的控除1.ほぼ税金の「社会保険料控除」。

人的控除は自分や家族など人にかかっていた控除ですが、物的控除は人ではない何らかの事情によって適用される所得控除です。

1つ目は「社会保険料控除」で、

- 健康保険や国民保険の保険料。

- 厚生年金や国民年金の保険料。

が該当します。

これらはその年に支払った全額が所得から差し引くことができます。

ちなみにこの社会保険料控除は負担すべき人が必ずしも控除を受けられるわけではなく、同一生計親族の分を変わりに支払った場合などは実際に支払った人の控除となります。

例えば、子どもの保険料を親が代わりに支払ったとか、収入の少ない老親の保険料を子供が支払ったとかのケースがそれにあたります。

また、滞納分を年をまたいで支払った場合も実際に支払った年の控除となります。

物的控除2.実質2種類ある「医療費控除」。

次は「医療費控除」についてです。

これは病気などで医療機関などに支払った金額が一定額を超えた場合、その超えた金額分を所得から差し引けます。

控除対象となる金額は、「所得金額の5%」または「10万円」を超えた金額で、上限金額は200万円となります。

ただし実際に控除額を算出する際には、支払った医療費から保険などで補填された金額を差し引く必要があります。

例えば、

- 所得金額:500万円

- 支払った医療費:120万円

- 保険で補填された金額:40万円

といったケースだと、

- 所得200万円超なので10万円を超えた分が控除できる。

- 支払120万円 – 補填40万円 = 80万円

- 80万円 – 10万円 =70万円

となり70万円が医療費控除の金額となります。

そして医療費控除については確定申告をしなければ受けることはできません。

普段確定申告をしない会社員であっても確定申告をする必要がありますので、医療費を多めに払ったという方は忘れず確定申告をするようにしましょう。

そして次に、医療費かどうかの判断がしにくいものが必ず出てきますので、これの分別も覚えておく必要があります。

- 対象になるもの:OTC薬品の購入費用(※後述します)、入院中の病院食、通院に要した公共交通機関の交通費など

- 対象にならないもの:通院のタクシー代、未払の医療費、美容整形、入院のための雑貨購入費、差額ベッド代など

あと人間ドックや検査については、検査等の結果病気が見つかって治療を受けた場合に限り検査代を医療費控除に組み入れることができます。

特に何も見つからなかった場合は控除対象とはなりませんのでご注意下さい。

一方、医療費等の金額が10万円に満たない人は、「セルフメディケーション税制」という制度の対象となります。

これは高齢化に伴って医療費が増加していることを受けて、医療費を抑制している人に対してのインセンティブとして創設された医療費控除の特例です。

具体的には、「年間12,000円を超えるOTC薬品を購入した人に対し、その超えた分を医療費控除として認める」というものです。

この特例は医療費が10万円に満たず通常の医療費控除を受けられない人のために設けられたものなので、通常の医療費控除との併用はできません。

OTC薬品とは、「昔は医師の処方が必要だったが現在は薬局等で買える市販薬」のことです。

薬局やドラッグストアなどで薬を買ったときのレシートに「セルフメディケーション税制対象」といった記載のある薬が対象となります。

この金額が年間12,000円を超えた分が控除の対象となり、上限は88,000円です。

この上限金額88,000円は10万円以上の薬を購入した人は通常の医療費控除を受ければいいという理屈で決められているようです。

ただ、実際にOTC薬品の購入金額が12万円とかの場合は医療費控除だと2万円しか控除が受けられなくなってしまうので、その場合はOTC薬品購入費用の一部を切り捨ててセルフメディケーション税制を選択することで88,000円の控除を受けることができます。

物的控除3.ふるさと納税も絡む「寄附金控除」。

次は、寄付を行った人が受けられる「寄付金控除」です。

寄付金控除は、寄付した金額のうち2,000円を超えた部分が所得から控除されます。

ただ寄付先がどこでもいいというわけではなく、

- 国や地方公共団体

- 特定公益社団法人

- 政党

- 国税庁認定NPO

などに限られます。

一見あまり縁がなさそうですが、最近盛り上がっている「ふるさと納税」も寄付金控除の1つです。

こちらは確定申告の必要がない「ワンストップ特例」という制度があり、これを利用することで確定申告をすることなく2,000円を超えた部分が住民税から税額控除されます。

ワンストップ特例を使うと全額が住民税の税額控除となるため厳密には所得控除とは扱いが異なるのですが、現段階では

- ふるさと納税も寄付金控除の一種。

- ワンストップ特例で確定申告が不要。

と覚えておけばいいと思います。

ふるさと納税の扱いについて

通常の寄付金控除は2,000円を超えた部分が所得から差し引かれるという「所得控除」の扱いですが、ふるさと納税については2,000円を超えた分がそのまま税金から控除される「税額控除」の扱いになっています。

ワンストップ特例を利用した場合には所得控除からは除外され、寄付金額-2,000円が住民税から直接控除されることになります(※所得により上限あり)。

確定申告をした場合は所得控除が適用され、減った分の所得税を差し引いた残りが住民税から税額控除されます。

こう書くとわかりにくいですが、ワンストップ特例を使おうが使うまいが減税される合計金額が変わらないようにうまいこと調整されて確定申告の有無による不公平がないようになっています。

ワンストップ特例を利用するためにはいくつか条件がありますのでそれも抑えておきましょう。

- 本来確定申告の必要がない

- ふるさと納税先の自治体が5つまで

この2つです。

確定申告の必要がない人は年収2000万円未満の会社員などが該当します。

収入が2000万円超の会社員は確定申告が必要ですのでワンストップ特例は使えません。

また、医療費控除を受ける場合や、住宅ローン控除を受ける初年度なども確定申告が必要になるためこちらもワンストップ特例は利用できなくなるのでご注意下さい。

寄付先が5つを超えた場合は処理しきれないということで、こちらもワンストップ特例が使えなくなりますのでこの条件は覚えておくといいでしょう。

物的控除4.不幸な人に「雑損控除」。

次は、「災害」「盗難」「横領」などの不幸にあった人が受けられる「雑損控除」です。

上で述べた雑損失の繰越控除に関わってくるのですが、この雑損控除は雑損が発生した年度に受けることができ、所得控除を全額引ききれない場合には3年間を上限として繰越控除が受けられるということになります。

注意点は上で述べたように、「詐欺」「恐喝」「紛失」などは雑損控除には該当しません。

この雑損控除については適用を受けるにあたり確定申告が必要になります。

さらに繰越控除を受ける場合には毎年確定申告が必要で、一旦サボってしまうと繰越が残っていても控除は受けられず翌年以降に復活させることもできません。

そして雑損控除が適用されるには一定の条件があり、

- 生活上必要な

- 住宅

- 家財

- 現金

に限られます。

美術品や貴金属類、別荘や事業用資産などは対象になりませんのでご注意下さい。

雑損控除は損失額の全部を控除できるわけではなく、金額の計算方法は以下の通りです。

雑損控除金額 = 損失の金額 ‐ 総所得金額の10%

ただし、「災害」での雑損控除を受ける場合には、

雑損控除金額 = 災害関連支出 – 5万円

で算出することも可能です。

災害の場合に限り上記の2つのうち大きい方の金額を雑損控除として差し引くことができます。

盗難や横領では2つ目の計算式は使えませんのでご注意下さい。

物的控除5.「生命保険料控除」と「地震保険控除」。

次は民間の生命保険に入っている人が受けられる「生命保険料控除」と「地震保険料控除」です。

会社員の方など確定申告を必要としない方はこれらの控除を年末調整で行うことが可能です。

まず生命保険料控除には3種類あり、

- 一般の生命保険料控除

- 個人年金保険料控除

- 介護医療保険料控除

が該当します。

これらはそれぞれ4万円、合計で12万円まで控除を受けることができます。

3級で計算させることはないとは思いますが、この先実際に使う方もいるかと思いますので計算式を書いておきます。

生命保険料控除の計算方法

- 2万円までは全額

- 2万円超4万円以下は1/2 (保険料×1/2+1万円)

- 4万円超8万円以下は1/4 (保険料×1/4+2万円)

- 上限4万円

3種類をそれぞれ上の式で計算して合計12万円が上限となります。

地震保険料控除については、5万円を上限として全額が控除の対象となります。

特に計算が必要になることはありません。

地震保険料控除は原則火災保険に付帯する保険なのですが、火災保険自体は控除の対象にはなっていません。

付帯分の地震保険料部分だけが控除されるので、受けようとしている方はご注意下さい。

生命保険料控除や地震保険控除は、年末調整や確定申告に利用するための「保険料控除証明書」というものが毎年10~11月くらいに保険会社契約者住所に届きます。

申告書に記載すべき事項や金額が書いてありますので、それを見ながら用紙に記入すればOKです。

うっかり捨ててしまわないようにだけご注意下さい。

物的控除6.iDeCoはなぜか「小規模共済等掛金控除」。

最後は「小規模共済等掛金控除」です。

これは本来は個人事業主などが加入する小規模共済の掛け金として支払った金額が全額所得控除になるシステムで、一見普通のサラリーマンには関係なさそうです。

しかし、会社員等であってもiDeCoで支払った保険料はこの小規模共済等掛金控除で差し引くことになります。

iDeCoとは「個人型確定拠出年金」のことで、個人が自分の老後のために原資を積み立てるシステムのことです。

個人が証券会社などにiDeCo口座の開設申し込みを行い、そこに毎月一定額を積み立てて老後に元本と運用益を受け取ります。

60歳になるまではロックされますので原則60歳未満では受け取ったり引き出したりすることはできません。

会社員などは月額23,000円の積み立てが上限で、支払った金額全額が所得から控除されます。

また、会社員のiDeCoに限り年末調整で控除が受けられ、確定申告は不要です。

その際にはiDeCo口座を開設した証券会社から届く控除証明書を年末調整のときに会社に提出すればOKです。

会社員のiDeCo以外の小規模共済等掛金控除については個人事業主などが対象なのでもちろん確定申告が必要です。

長くなりましたが以上が所得控除についてです。

スポンサーリンク

損益通算・繰越控除・所得控除のまとめ。

- 赤字になった所得を他の黒字の所得と相殺することを損益通算という。

- 損益通算が可能なのは「不事山譲(ふじさんじょう)」が赤字のとき。

- ただし、「じょう」については損益通算できるのはごくごく一部。

- 「ふ(不動産)」は土地取得のための借入金利子だけは損益通算できない。

- 繰越控除は3年間で毎年確定申告が必要。

- 株の譲渡損で行う繰越控除は分離課税の中で終わり、総合課税の方にはいかない。

- 所得控除は人的控除と物的控除に分かれる。

- 人的控除は自分や家族の状況で得られる所得控除。

- 控除金額は1人いくらで決まっており、属性に応じて覚える必要がある。

- 物的控除は保険料・寄付金・不幸などで受けられる。

- 物的控除の計算は実際に支払った金額を元に算出することが多い。

ざっくり書くとこんな感じです。

覚えることが非常に多いので厄介なパートではありますが、この辺を理解していると不必要な納税が減るなど実生活でも結構役に立つので是非覚えて役立てていただけると嬉しいですね。

必要以上の税金を払わされることを防ぐためにもこの辺の理解をしっかりして少しでも手取りを増やせるよう頑張りましょう!

以上です!

損益通算・繰越控除の動画です。すいません所得控除はまだです。